- Anna Heilgemeir

- Aslı Varol

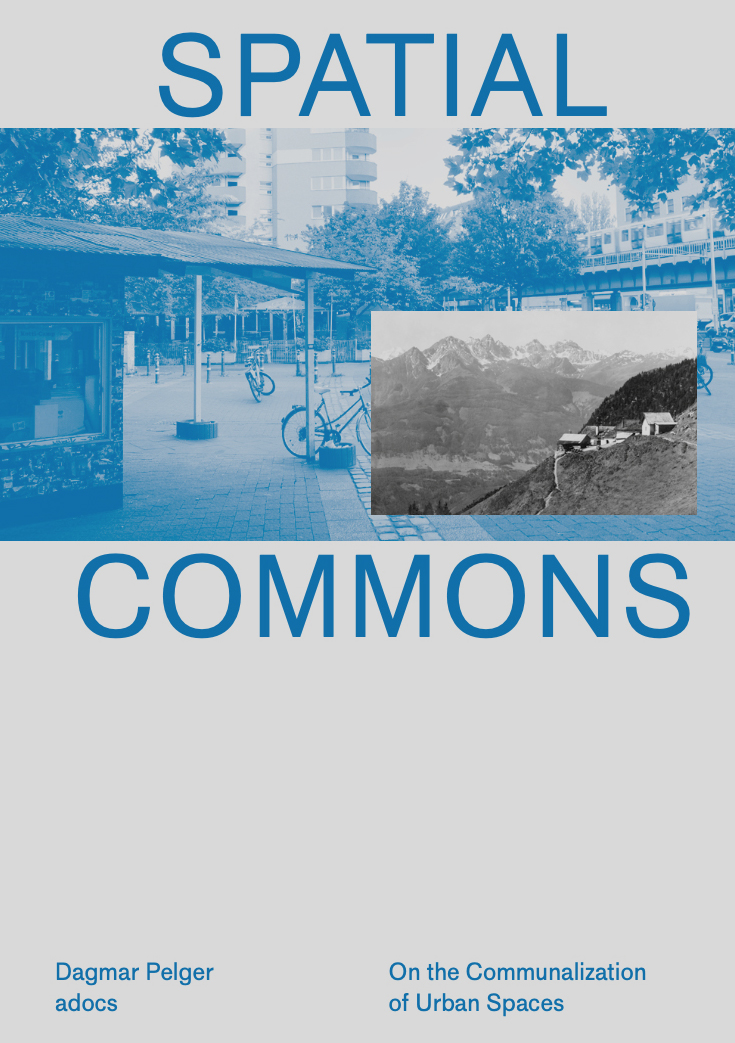

- Dagmar Pelger

- Franzi Ayoka Ebeler

- Lisa Rochlitzer

- Martha Ingund Wegewitz

- Pedro Coelho

- Roberta Burghardt

- Steffen Klotz

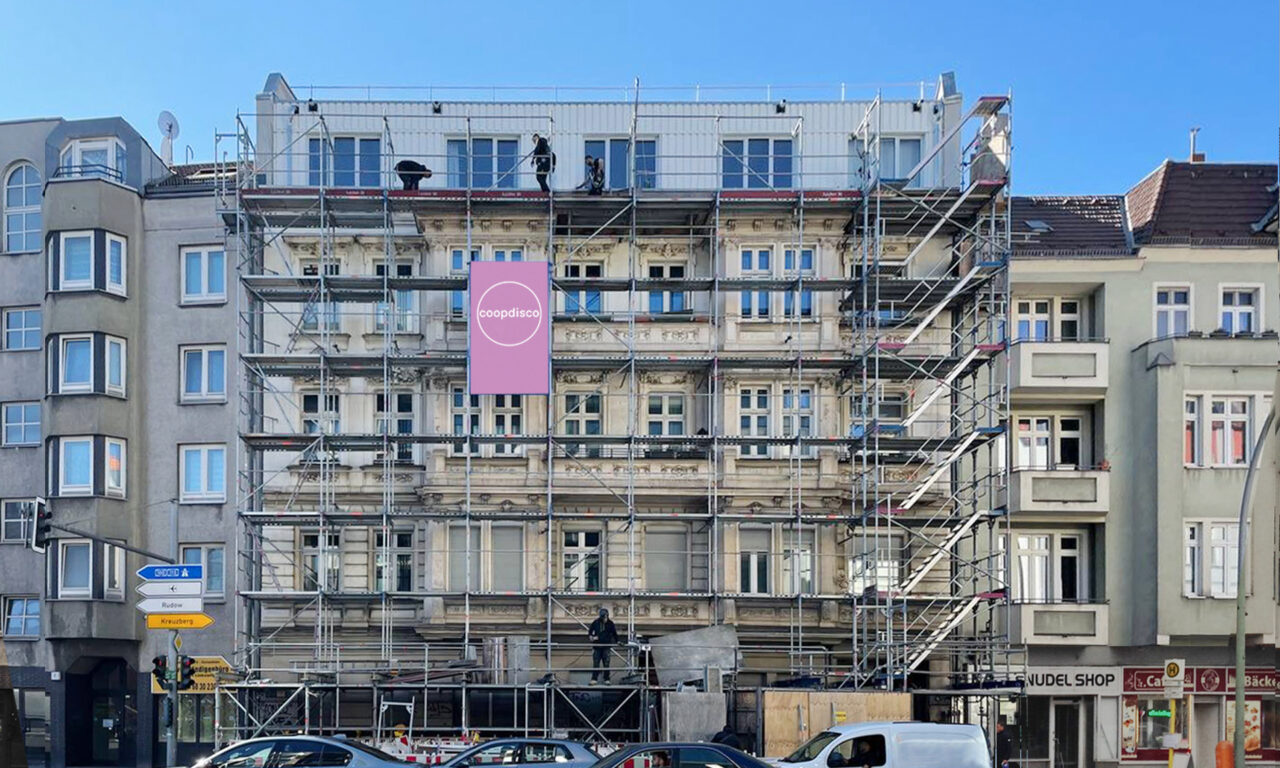

- coopdisco +

coopdisco c/o Miami

(grüne Tür, neben Gretchen)

Obentrautstraße 19-21

10963 Berlin

info@coopdisco.net

(grüne Tür, neben Gretchen)

Obentrautstraße 19-21

10963 Berlin